华东师范大学:用于去甲肾上腺素传感和癫痫脑区协同作用的单原子光电化学生物传感器

神经递质作为大脑化学信使在神经系统中发挥至关重要的作用,特别是儿茶酚胺类神经递质如去甲肾上腺素(NE)在生理功能和疾病发生中具有重要地位。由于其结构相似性和大脑环境复杂性,NE的特异性检测一直面临重大技术挑战。新兴的光电化学(PEC)生物传感器技术,特别是基于单原子材料的设计,通过创新的分子识别机制实现了NE的高选择性、高灵敏度检测,避免了传统方法需要外部偏压的问题,为神经科学研究和疾病机制探索提供了强有力的工具。这一技术的发展将极大地推动我们对神经递质动力学和神经系统功能的理解,为未来神经精神疾病的诊断和治疗提供新思路。

【研究思路】

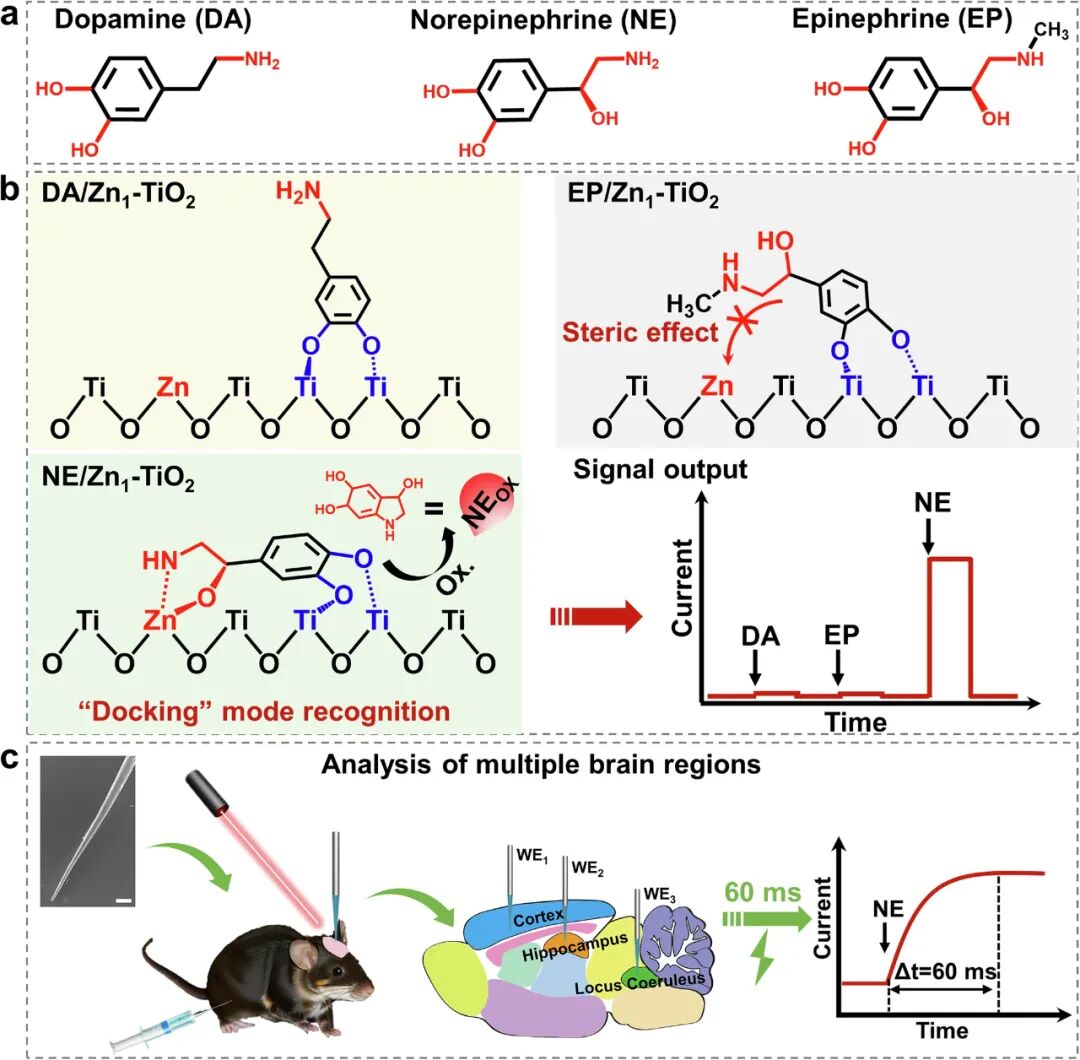

单原子材料+分子对接,打造“锁钥”识别机制:

研究团队创新性地提出了一种“分子对接”策略,设计了一种基于锌单原子修饰的二氧化钛(Zn₁-TiO₂)的光电化学生物传感器。其核心突破在于:

①三位点协同识别:利用NE分子中邻苯二酚羟基、侧链羟基和伯胺基的结构特征,在Zn₁-TiO₂表面构建了特异性结合位点——NE的邻苯二酚羟基与两个Ti位点配位,侧链羟基和胺基与Zn单原子形成稳定的五元环结构,实现对NE的“锁钥”式精准捕获。

②避免外界干扰:DA和EP因缺少关键识别位点或存在空间位阻(如EP的甲基),无法形成类似稳定结构,从而被有效区分。

③光激发替代电刺激:采用光作为激发源,避免传统电化学方法中外部偏压对神经元的刺激,更适合活体长期监测。

此外,团队还在传感器表面修饰了抗生物污染水凝胶层,有效防止蛋白质、细胞等生物分子的干扰,提升了在复杂体液环境中的稳定性。

【研究结果】

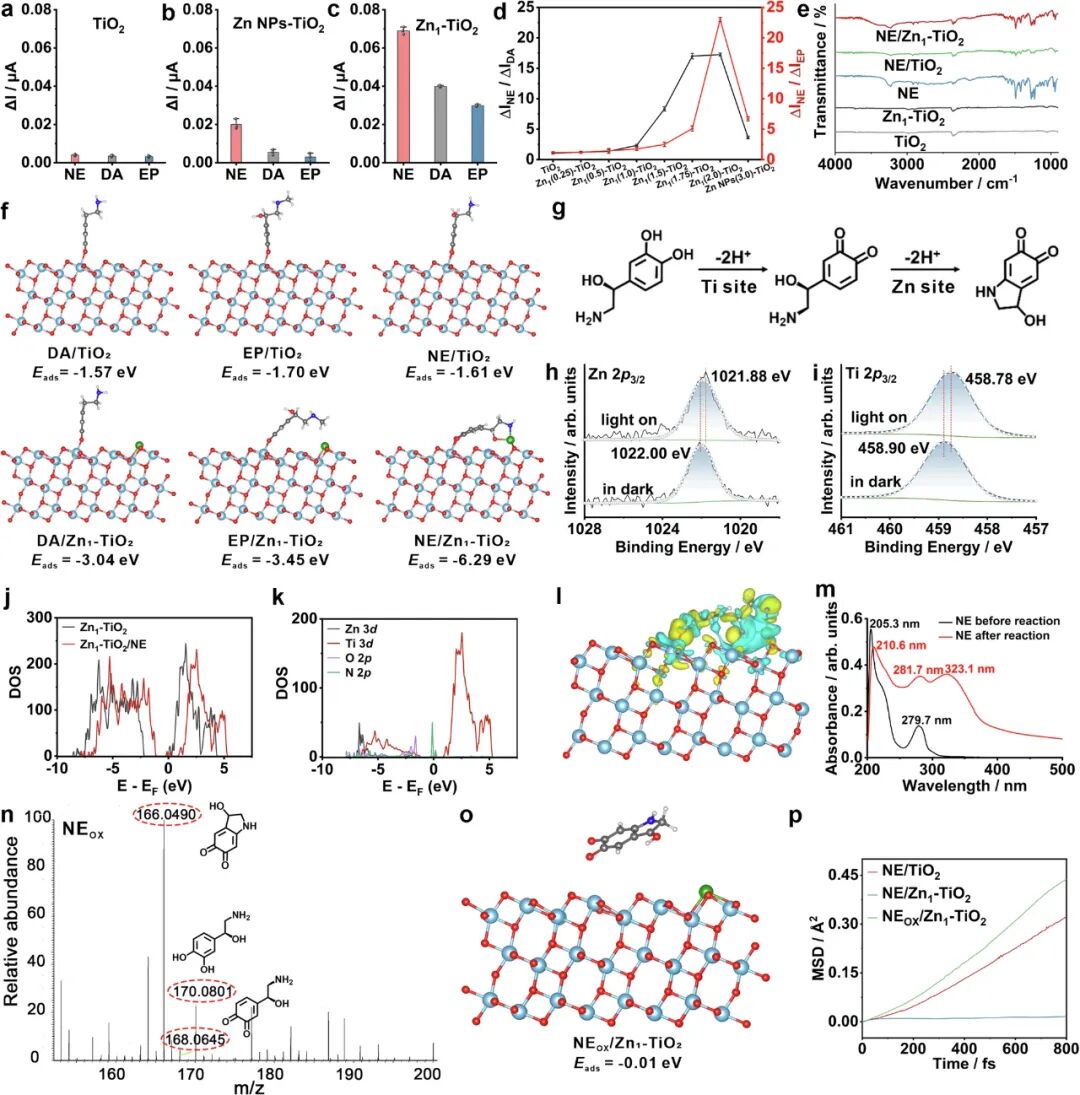

①选择性与灵敏度:

a、Zn₁-TiO₂传感器对NE的检测限低至3.1 nM,远低于脑脊液中NE的生理浓度。

b、即使在DA和EP浓度高出50倍的条件下,仍能准确区分NE。

c、响应时间仅60毫秒,可实时捕捉NE的快速动态变化。

②活体验证:在小鼠蓝斑核(LC)区域植入传感器,成功监测到药物(如可乐定、阿托莫西汀)和钾离子刺激引起的NE浓度变化。结果与高效液相色谱(HPLC)检测高度一致,验证了传感器的可靠性。

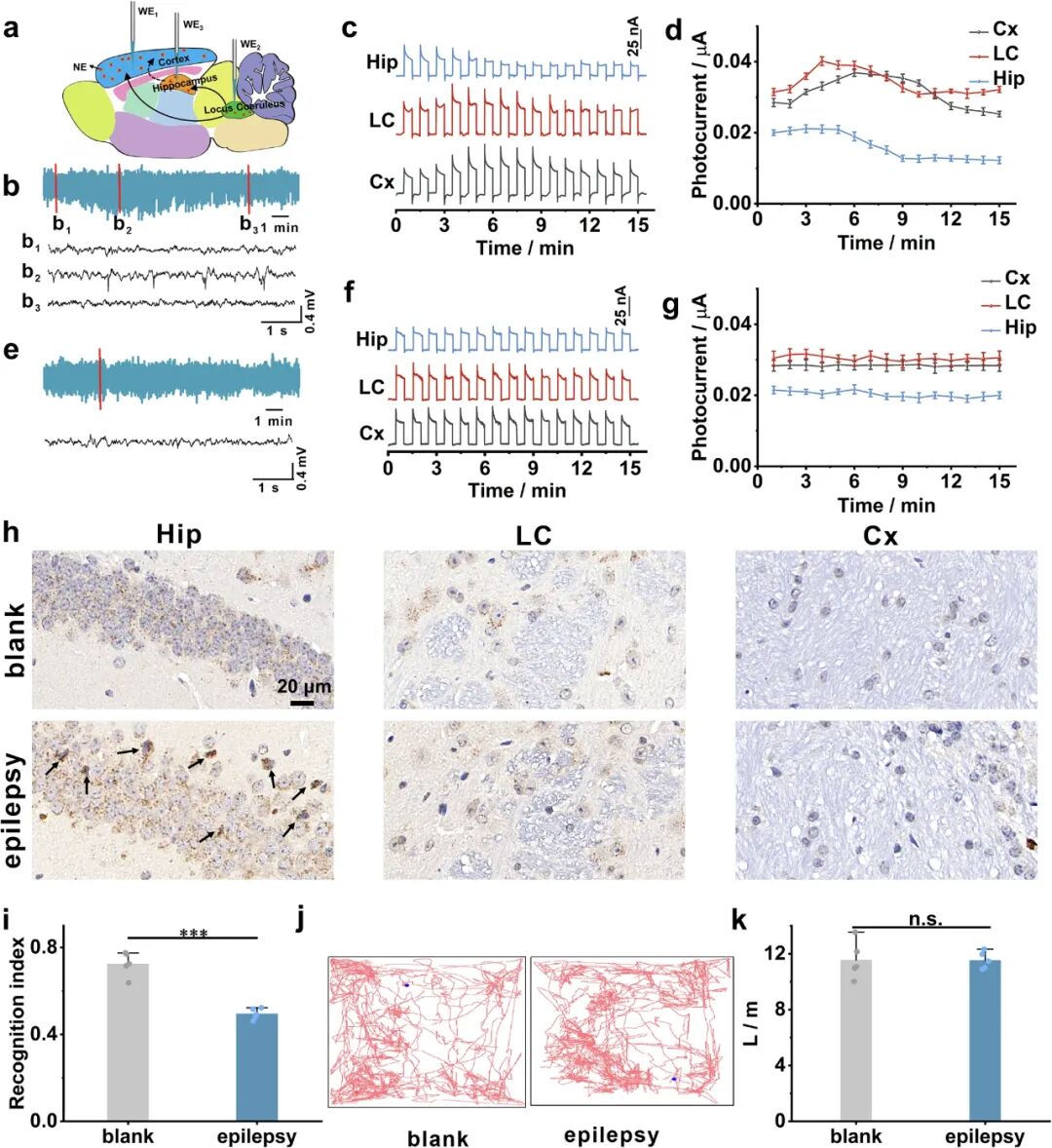

③癫痫模型中的多脑区协同现象:在癫痫模型中,同步监测LC、皮层(Cx)和海马(Hip)的NE动态,发现:

a、癫痫发作时,LC和Cx的NE浓度迅速上升,推测是LC释放NE以抑制皮层异常放电;

b、海马区NE浓度则显著下降,可能与癫痫导致的神经元损伤有关。

c、使用抗癫痫药物唑尼沙胺后,NE波动被抑制,癫痫行为也未发生。

d、免疫组化与行为实验进一步证实:癫痫后海马区细胞凋亡增加,物体识别记忆能力下降,但运动皮层功能未受影响。

图1 用于NE选择性体内检测的Zn1-TiO2PEC生物传感器示意图

图2 Zn1-TiO2的表征

图3 NE的选择性PEC检测

图4 LC单脑区PEC体内NE检测

图5 PEC在体内不同脑区的NE检测

【参考文献】

Gu, S., Xu, D., Huang, J. et al. Photoelectrochemical biosensor with single atom sites for norepinephrine sensing and brain region synergy in epilepsy. Nat Commun 16, 4765 (2025).

【全文链接】

https://doi.org/10.1038/s41467-025-60148-y

来源:未名科创